Кольцо нибелунга, часть вторая: легенды

30 Jan 2025Представьте на мгновение, что на дворе 2124-й год, и Соединённые Штаты Америки кувыркаются на последних этапах затяжного падения. Наркокартели, расположившиеся вдоль южной границы, давно превратились в частные армии под командованием могущественных военачальников. Во время вспышки гражданской войны в США один из них объединяет под своим началом нескольких менее влиятельных боссов и проведя объединённые силы сквозь рушащиеся пограничные укрепления, захватывает большую часть Калифорнии, провозглашая её своим личным королевством. Остатки федерального правительства, перебравшиеся в Цинциннати после того, как повышение уровня моря превратило Вашингтон в солончаковые болота, слишком слабы и поглощены другими кризисами, чтобы оказать сопротивление.

А вот и они.

А вот и они.

Несколько десятилетий спустя тот же военачальник отправляется расширять своё королевство, двигаясь на восток через Аризону и Нью-Мексико, чтобы вторгнуться в Техас, где несколько уцелевших нефтяных скважин всё ещё дают нефть, в которой отчаянно нуждаются остатки Соединённых Штатов. В ответ жёсткий и безжалостный американский генерал — последний способный командующий, оставшийся у США, — собирает армию, состоящую в основном из западноафриканских наёмников, и начинает масштабное контрнаступление.

Начинается резня. В серии жестоких сражений силы военачальника разгромлены, его недолговечное королевство рушится, а сам он погибает под градом пуль. Это всего лишь один эпизод из многих в кровавых сумерках умирающей нации, ненадолго отсрочивший окончательный крах США. Однако он привлекает внимание менестрелей. В последующие века история военачальника, завоевавшего Калифорнию, становится ядром целого цикла легенд. Спустя более тысячи лет эти легенды вдохновляют создание одного из величайших произведений искусства в мире.

Современный образ Гундакара. Да, он был крут.

Современный образ Гундакара. Да, он был крут.

Измените несколько деталей, перенесите действие на столетия назад, во времена падения другой империи — и вот как рождается история, лёгшая в основу «Кольца Нибелунга». Военачальника звали примерно Гундакар. Он был королём германского племени бургундов, успевшего дать название части современной Франции, прежде чем их почти полностью не истребили. В 406-м году бургунды перешли Рейн на римские земли и основали там своё королевство. Сам Гундакар впервые упоминается в римских хрониках в 411 году, когда он и другой король-варвар поддержали одну из сторон в кровавой гражданской войне, терзавшей позднюю Римскую империю. В 413 году, после поражения своей стороны, Гундакар и его народ заключили сделку с ослабленными победителями, которая закрепила их власть над значительной частью римских территорий к западу от Рейна.

В 435 году Гундакар, видимо, решил, что этого недостаточно, и снова вторгся на римские территории, приблизившись к стратегическим районам северной Галлии. На этот раз ему противостоял более опасный противник: Флавий Аэций, последний способный полководец Западной Римской империи. Аэций родился в римской аристократической семье, но юность провел в качестве заложника в «варварских» землях — сначала при дворе короля вестготов Алариха I, затем при дворе Ульдина, короля гуннов, и его преемника Харатона. Этот опыт закалил его, сделав находчивым, умелым воином и стратегом, с близкими связями среди варварских племён и глубоким пониманием их обычаев. Всю свою карьеру, используя запутанные союзы той эпохи, он набирал и возглавлял армии из самих варваров.

Ещё более современный образ Флавия Аэция. Он был ещё суровее. (Да, сегодня он стал персонажем компьютерной игры Rise of Kingdoms.)

Ещё более современный образ Флавия Аэция. Он был ещё суровее. (Да, сегодня он стал персонажем компьютерной игры Rise of Kingdoms.)

Именно так он и поступил, когда Гундакар вторгся в Галлию. Аэций быстро собрал армию гуннов и выступил против него. В двух жестоких кампаниях 436-го и 437-го годов он разгромил бургундов, убив Гундакара и 20 000 его бургундских воинов. Выжившие сдались Аэцию и были переселены в регион к югу от Женевского озера, где быстро перемешались с местными племенами. Аэцию предстояло ещё множество битв, прежде чем император, которому он служил, приказал его убить — верность Римской империи в те дни была небезопасным выбором. Его победа над Гундакаром стала лишь одним эпизодом в кровавых сумерках империи, отсрочившим падение Запада на несколько десятилетий. Однако гибель Бургундского королевства привлекла внимание сказителей, и так родился цикл легенд.

Гунтер (как со временем стали звать этого вождя) привнёс в историю больше, чем просто кровавый конец. Согласно хроникам, он был Гибихунгом — то есть сыном или внуком более раннего бургундского короля Гибиха. Его также называли Нибелунгом. Сегодня точное значение этого слова в эпоху Гунтера неизвестно, но, вероятно, оно связано с современным немецким Nebel — «туман». Если так, то «Нибелунг» означает «дитя тумана». Отголосок забытой архаичной мифологии? Вполне возможно, но мы вряд ли узнаем наверняка. Запомните эти титулы — они ещё встретятся нам.

Устная традиция — штука странная. Она может сохранять осколки знаний из глубин времён: например, аборигены северного побережья Австралии и жители западных островов Шотландии хранят точные сведения о очертаниях береговых линий, существовавших 10 000 лет назад, когда уровень моря был на 90 метров ниже. Но при этом устная традиция так же бесцеремонно смешивает факты, если это помогает приукрасить историю. Мерлин, к примеру, почти наверняка был реальной личностью, но жил на два поколения позже исторического короля Артура и не имел к его недолговечному королевству никакого отношения; он служил Гвенддолау, последнему языческому королю низменностей Шотландии. Однако когда Арторий, римско-британский генерал, превратился в сияющий образ короля Артура, его легенда стала магнитом для других британских преданий. Мерлин — лишь один из многих когда-то отдельностоящих персонажей, втянутых в орбиту артурианы. Со временем легенды об Артуре вобрали в себя множество изначально независимых сюжетов.

Ни у кого нет ни малейшего представления о том, как выглядел Аттила Гунн. Но этот образ передаёт общее впечатление.

Ни у кого нет ни малейшего представления о том, как выглядел Аттила Гунн. Но этот образ передаёт общее впечатление.

Это же произошло и с историей Гунтера и падением Бургундского королевства. Гуннские наемники, свергшие Гунтера, позаботились о том, чтобы сказители, взявшись за дело, вплели в сюжет самого Аттилу Гунна. У них была отличная завязка для этой части легенды. После долгой жизни, полной завоеваний и грабежей, старый гуннский король женился на юной златовласой варварке, чье имя, согласно римским хроникам, было Ильдико. На рассвете после свадебной ночи он был мертв. Неизбежно поползли слухи, что она убила его — теории заговора существуют с незапамятных времен — и со временем это утверждение слилось с участием гуннов в падении Гунтера, породив легенду: Ильдико якобы была сестрой Гунтера и убила Аттилу, чтобы отомстить за брата.

Эта история, вероятно, имела хождение уже к концу V века. Имя Ильдико исчезло из преданий, а мнимой сестре Гунтера дали как минимум два других имени — Гримхильд и Гутруна. У него появился брат или кузен Хаген, о котором шла дурная слава. А еще у него появилось сокровище. Некоторые авторы предполагают, что оно у него могло быть и на самом деле, ведь варварские короли той эпохи имели доступ к богатой добыче, а во время заката Римского мира накопленные за века драгоценные металлы легко могли оказаться в руках удачливого авантюриста. Как бы то ни было, сокровище Гунтера стало центральным мотивом его истории. Поползли легенды, что Аттила убил Гунтера, чтобы завладеть сокровищем, но тот спрятал его так хорошо, что сокровище так и не нашли. Поздние сказители добавили, что Гунтер навеки скрыл его, кинув в Рейн.

Брунехильда была чем-то вроде вот этого, но только с морем крови, заливавшими декорации.

Брунехильда была чем-то вроде вот этого, но только с морем крови, заливавшими декорации.

Прошел еще век, прежде чем в повествовании появилась Брюнхильда — следующий участник истории. Её настоящее имя было Брунехильда, и она была готкой — и нет, это не значит, что она носила чёрную одежду и жирно подводила глаза чёрным. Она была дочерью вестготского короля Атанагильда и родилась около 543-го года в Толедо, столице вестготов после их завоевания Испании. Достигнув брачного возраста, она вышла за Сигиберта I, короля Австразии — одного из четырех королевств, созданных франками на территории римской провинции Галлия. Её жизнь была долгой, запутанной и кровавой; если кратко: её сестра, выданная за короля соседнего Нейстрийского королевства, была убита нейстрийским королем по наущению его любовницы Фредегонды. Брунехильда ответила кампанией эпической мести.

В течение следующих нескольких десятилетий, продолжая кровавую вражду с Фредегондой, пережив убийство мужа и гибель множества других людей, а затем сполна расплатившись с противницей тем же, Брунегильда трижды правила Австразией — каждый раз в качестве регента при разных малолетних принцах — и каждый раз была свергнута. По её приказу были убито внушительное число врагов: согласно современным ей хроникам, среди её жертв только франкских королей числились десять человек, а также множество людей менее знатного происхождения. Когда же её наконец окончательно победили, то, в зависимости от того, какой хронике верить, победители либо разорвали её на части дикими лошадьми, либо тащили лошадью по каменистой горной дороге пока они не умерла.

Её железная воля, бурная жизнь и жестокая смерть гарантировали, что она станет легендарной фигурой. Предания о ней неизбежно отдалились от исторических событий и, дрейфуя сквозь годы, слились с легендой о королевстве Гунтера и его падении. Во время этой трансформации суровые реалии политической борьбы в Австразии эпохи темных веков канули в лету, оставив лишь несколько следов: имя героини, её необычайную силу воли, страсть к мести и тот факт, что её смерть была связана с лошадью.

Затем был Зигфрид. Его корни уходят гораздо, гораздо глубже эпохи варварских вождей, породивших Гунтера и Брунгильду, и, скорее всего, он вообще никогда не существовал как историческая личность. В мифах и легендах древней индоевропейской диаспоры, от Индии до Ирландии, разбросаны осколки древней истории о сияющем герое-боге, который сражается с жадным богом подземного мира, чтобы освободить магическое сокровище, связанное с плодородием земли. В древнейшие времена, когда индоевропейцы жили примерно там, где сейчас Украина, это, вероятно, был простой сезонный миф: герой — золотое солнце, рожденное во тьме середины зимы, взрослеющее и убивающее дух зимы.

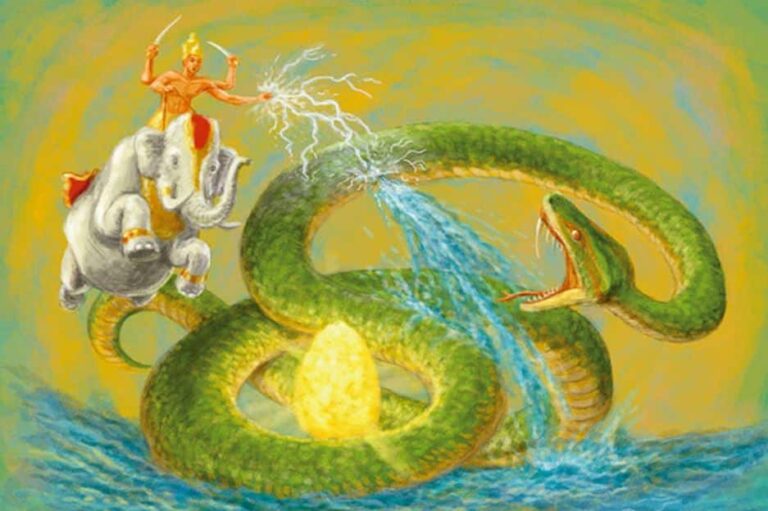

Индра поражает Вритру о освобождает воду.

Индра поражает Вритру о освобождает воду.

В Индии, где угрозой плодородию была засуха, а не холод, миф превратился в битву между богом-воином Индрой и мрачным змеем Вритрой, удерживающим воды. В иранском мифе аналогом Вритры стал Веретрагна, игравший схожую роль в до-зороастрийские времена. В славянских легендах этот же образ воплотился в бога плодородия Велеса, а в древнейших пластах римской мифологии — в Веиовиса, подземного Юпитера, повелителя скота и земных богатств, против которого громовержец Юпитер ведет сезонную войну.

Однако на холодном севере зимний дух сохранил ужасную змеиную форму Вритры, а роль убийцы драконов постепенно перешла к двум величайшим героям северных легенд — Беовульфу и Зигфриду. Если в других странах солнечный герой после победы восходил к славе и успеху, то северные предания приобрели мрачный оттенок. Здесь сокровище стало проклятием. Беовульф убивает своего дракона с помощью храброго юного Виглафа, но умирает от ран, и без его сильной руки, защищавшей народ, драконий клад привлекает столько набегов из дальних земель, что могучее королевство гётов гибнет навсегда. Что же до Зигфрида— об этом мы еще расскажем. Пока скажем лишь, что он встречает жалкую смерть вскоре после подвига с драконом, а завоеванное им сокровище теряется навеки.

Помните, как все в Средиземье устремились к Одинокой горе после гибели Смауга? Толкин понимал, о чём писал.

Помните, как все в Средиземье устремились к Одинокой горе после гибели Смауга? Толкин понимал, о чём писал.

Возможно, это просто отражение реалий, связанных с кладами драгоценных металлов в эпоху насилия. Богачи совершают множество ошибок на закате цивилизаций, но одна из самых распространённых — попытка сохранить богатство, превратив его в драгоценности и спрятав. Это лишь гарантирует, что каждый местный вождь, варварский отряд или группа повстанцев узнает: золото и украшения можно легко забрать, стоит лишь схватить богача с его семью и, начав с детей, пытать, чтобы выведать, где спрятаны сокровища. (Несомненно, что и нынешние поклонники драгметаллов со временем узнают это на собственном горьком опыте.) Смысл образа проклятого клада в подобные времена понятен — он преподаёт суровый практический урок. Однако, как мы увидим, с веками этот урок обрёл новые смыслы.

Так Зигфрид, убийца дракона, вырвавшись из мира сезонных мифов, вплыл в легенды, где встретил Гюнтера — обречённого короля с сестрой Гутруной, его мрачным братом Хагеном и сияющим сокровищем, отголоском золота летнего урожая, которое некогда освободил солнечный герой. Похоже, он и Брунгильда — величественно ужасная королева-мстительница — прибыли примерно в одно время. Менестрели тут же решили, что эти двое созданы друг для друга.

Версия средневекового рыцарского романа.

Версия средневекового рыцарского романа.

Вероятно, что к примерно 1000-му году, повествование обрело свою классическую форму. Оригинальная версия давно утрачена, но до наших дней дошли два объёмных произведения, основанных на ней: «Песнь о Нибелунгах» (нем. Nibelungenlied) в Германии и «Сага о Вёльсунгах» (исл. Volsungasaga) в Исландии. Эти версии отнюдь не идентичны. «Песнь о Нибелунгах» — изысканный рыцарский роман, который легко встал бы в один ряд с легендами о короле Артуре, тогда как «Сага о Вёльсунгах» — мрачная и жестокая история, наполненная почти непрерывной резнёй.

Сюжеты их также существенно различаются, хотя некоторые основные темы общи для обеих. Там есть Зигфрид (в исландской версии — Сигурд), герой-убийца дракона, рождённый вдовой после гибели его отца, Зигмунда. Зигфрид золотоволос, силён, красив и бесстрашен, его тело неуязвимо для ран — кроме неизбежного уязвимого места на спине. Там есть дракон, которого он убивает, и несметное золотое сокровище, взятое из логова чудовища. Там есть Брюнхильда (в исландской версии — Брюнхильд), женщина-воительница, обладающая сверхъестественной силой. Там есть Гунтер (в саге — Гуннар). Там есть Кримхильда (в саге — Гудрун), сестра Гунтера. Вот Хаген (или Хёгни), ждущий со своим копьём. И наконец, где-то вдали маячит Аттила Гунн (в «Песни о Нибелунгах» — Этцель, в «Саге о Вёльсунгах» — Атли).

В центре обеих вариаций — простая история. Зигфрид, только что победивший дракона, прибывает ко двору Гунтера и влюбляется в Гутруну (так сестру назовёт Вагнер). Гунтер хочет жениться на Брюнхильде, но та согласна выйти только за героя, а Гунтер не соответствует её требованиям. Гунтер обещает Зигфриду разрешить брак с Гутруной, если тот поможет ему завоевать Брюнхильду. Зигфрид соглашается, использует волшебный колпак из сокровищницы дракона, чтобы принять облик Гунтера, и совершает необходимые подвиги. Брюнхильда выходит замуж за Гунтера, Зигфрид женится на Гутруне — и кажется, всё идёт хорошо.

Куда более кровавая норвежская версия. (Да, в переводе того самого Уильяма Морриса. Его таланта хватило бы на два десятка менее одарённых людей.)

Куда более кровавая норвежская версия. (Да, в переводе того самого Уильяма Морриса. Его таланта хватило бы на два десятка менее одарённых людей.)

Брунгильда и Гутруна вступают в спор, как это сделали Брунехильда и Фредегонда. Выясняется, что воительницу победил не Гунтер, а Зигфрид; Брунгильда, кипящая яростью, вступает в сговор с Хагеном, который берёт Зигфрида на охоту и пронзает копьём уязвимое место на его спине, убивая. Брунгильда совершает самоубийство и вместе с Зигфридом сгорает на погребальном костре. Гунтер и Хаген забирают сокровище Зигфрида. Гутруна же выходит замуж за Аттилу Гунна и безжалостно использует его как орудие мести против брата и Хагена, манипулируя надеждой на сокровище дракона. Однако Хаген догадывается о её планах и сбрасывает золотое сокровище, добытое Зигфридом у дракона, в Рейн, где оно теряется навсегда. Затем— ну, если вкратце, то все погибают.

Если не считать последней детали, это совсем не похоже на историю Гундахара, варварского военачальника, и его недолговечного Бургундского королевства. Однако интересно, что все великие эпосы, рождённые в тёмные века Европы, заканчиваются именно так. Артуровский цикл, самый знаменитый из них, — это хроника грандиозного провала, золотого королевства, рухнувшего из-за личных недостатков тех, кто должен был его хранить. Французская «Песнь о Роланде» и валлийская «И Гододдин» повествуют о горьких поражениях, вызванных самонадеянной гордыней лидеров проигравшей стороны — и в обоих случаях эти лидеры являются героями повествования. Великий цикл подвигов датских воинов, от которого сохранился лишь фрагмент «Беовульфа», также рассказывает о золотых днях великого королевства и его кровавом конце. История, которую забытые барды сплели из судеб Гунтера, Брунгильды и древнего мифа о Зигфриде-солнечном герое, скроена из той же материи.

В европейских легендах финал всегда был предрешён. Подробности? Мы к ним ещё вернёмся.

В европейских легендах финал всегда был предрешён. Подробности? Мы к ним ещё вернёмся.

Тёмные века рождают эпосы, но не все они завершаются катастрофой. Можно вспомнить «Одиссею», хоть и созданную в мрачные времена после краха позднего бронзового века в восточном Средиземноморье, но которая заканчивается тем, что Одиссей триумфально возвращается домой. Однако холодный шёпот грядущей гибели, кажется, витал над европейским проектом с самых первых его шагов в постримскую эпоху. Когда «Песнь о Нибелунгах», «Сага о Вёльсунгах» и прочие памятники древнегерманской литературы вырвались из вековой безвестности и грянули, как гром, над головами Европы XIX века, они принесли с собой именно такое ощущение. В первоначальном замысле «Кольца нибелунга» Рихард Вагнер попытался это подправить, предрекая гибель только тех некоторых сторон индустриального общества, которые он лично ненавидел. Однако, как мы увидим, легендами было уготовано язвительно посмеяться последними.

Оригинал статьи: The Nibelung’s Ring: The Legends